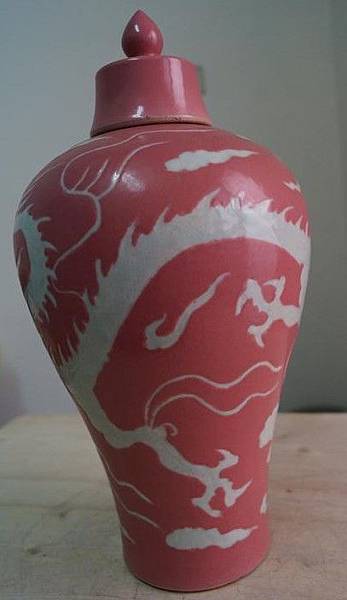

我收藏的此件洪武釉里紅紅地白龍紋帶蓋梅瓶

口徑約4.8公分,高約34公分,底徑約9.9公分

可由下列幾點鑑真:

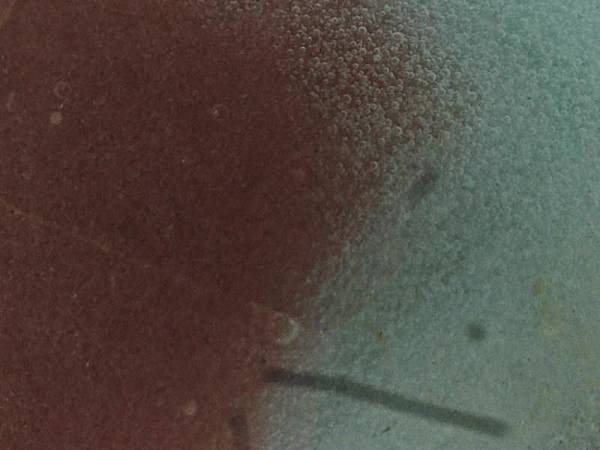

1.露胎砂底,(洪武很多瓷品皆是)刷上洪武特有的赭紅色漿,可見刷漿痕跡。

2.洪武朝瓷器底是中心有乳狀突起,此件突出點有白釉,是元代器足的遺風。這種處理方法,是當時處於主流地位的工藝,具有明顯的時代標誌。

3.灰白麻倉土的圈足,內壁斜削外傾斜式圈足。

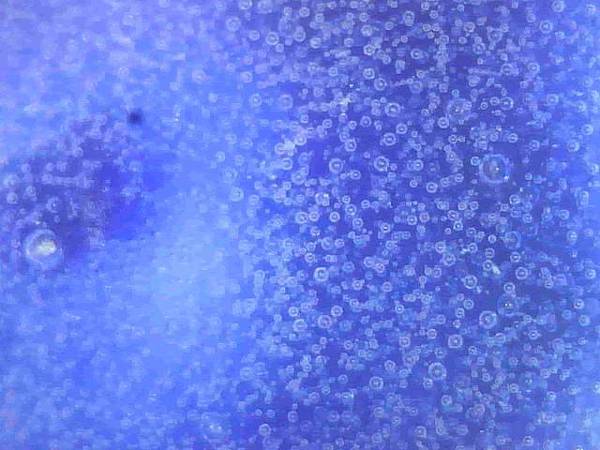

4.氣泡是繼承元青花及釉里紅的形態,綿密極小的小氣泡密集遍佈,偶見大氣泡。

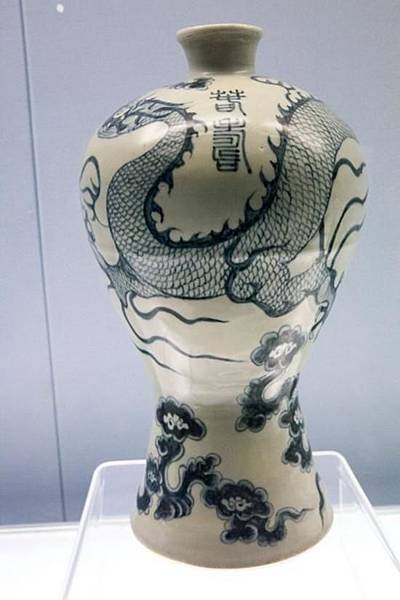

5.上海博物館藏有一件洪武青花梅瓶,肩部篆書「春壽」二字,此件亦有「春壽」篆書二字,工整莊重,官窯高水準。

6.帽子下緣有些許黏砂。

7.釉面上有許多縮釉小點。

8.全器皆有開片。

〈轉貼洪武釉里紅的研究〉

釉里紅的工藝方法和青花完全相同,都是在胎上繪畫後罩透明釉在高溫下一次燒成,區別在於青花用鈷料為呈色劑,而釉里紅用銅料為呈色劑。

釉里紅的真正成熟是在明初洪武年間,銅紅料的使用及釉里紅器的燒制技術都已經成熟,從原料萃取、製作成型、繪畫裝飾到燒制工藝都有了突破,釉里紅線繪裝飾多了起來。釉里紅工藝的進步是由官窯來完成的。

洪武釉里紅的胎骨有粗松和緻密兩類。粗松的一種手感稍輕,瓷化程度差。緻密的一種斷面細膩、緊密,白中略灰。據理化測試,釉層CaO的含量比青花瓷高,含鉀量較低,屬鈣鹼質,高溫燒成時粘度變化不會太大,較少流釉。

釉面具明代青花器的特點,釉質肥厚、滋潤,釉色發青白。釉層有兩種:一種肥厚瑩亮如堆脂,乳白色,有冰裂狀或長條狀開片;另一種肥潤緻密,釉表有極細微橘皮紋,白中含青或青灰。普遍見縮釉點或縮釉線,露胎處見窯紅。

器身往往有開片,尤其是一些器物,大概是因火力不足,有類似漿胎的現象。釉里紅呈色紅艷的大多釉色乳白,呈色灰暗的大多釉色趨灰。

洪武釉里紅呈色多樣,多數呈較淡或偏灰的色澤,有的器物有正紅現象,有的呈暗黑色。

1、艷紅色——呈色純正濃艷,線條外緣大多有暈散,有些甚至整個釉面都呈淺紅色。呈色艷又無暈散的極少。檢看這種洪武釉里紅殘瓷,蓮瓣間不借用邊線推斷這種工藝在洪武早期使用。

2、赭紅色——色厚重,剖面用高倍放大鏡觀察,釉里紅處於白釉層中間,即胎上有一層白釉,其上是釉里紅,釉里紅上又有一層白釉。

3、灰紅色——釉里紅彩較薄。

4、灰黑色——呈色以灰黑為主,微見紅意,稱釉里灰或釉里黑。有些呈色黑灰的可見明顯的鐵褐斑,這是含較多鐵質之故。

釉里紅有3種不同的裝飾方法︰

(一)、是釉里紅線繪,即在瓷胎上,用線條描繪各種不同的花紋圖案,這是釉里紅瓷口最主要裝飾方法。由于高溫銅紅燒成條件比較嚴格,往往會產生飛紅現象。所以細線條描繪圖案花紋的釉里紅燒成比較困難。

(二)、是釉里紅發白,其方法或在白胎上留出所需之圖案花紋部位,或在該部上刻劃出圖案花紋,用銅紅料塗抹其他空餘之地,燒成後圖案花紋即在周圍紅色之中以胎釉之本色顯現出來。

(三)、釉里紅塗繪,以銅紅色成塊,成塊地塗繪一定的圖案花紋。釉里紅發白及釉里紅塗涂繪,這二種方法都能減少線繪,容易產生的飛紅現象。從理論上說,它行的應早于線繪的普遍使用。

本件是第二種的「釉里紅發白」的成功作品,更是稀珍。

留言列表

留言列表