真器的底足露胎有的沒火石紅,是沙底滑足。

若有火石紅,要自然。從外看圈足,

足沿胎與釉的結合處,真品有火石紅。

真品露胎部份

要出現自然分布、芝麻大小的鐵漬斑點。

底足下陷,不修整,不是雍正仿造的滾圓的泥鰍背。

旋紋是手工,有若無;而非機器作的規律明快。

看底部圈足內沿,在胎與釉的結合處,

火石紅痕更明顯,幾乎佈滿整個口沿。

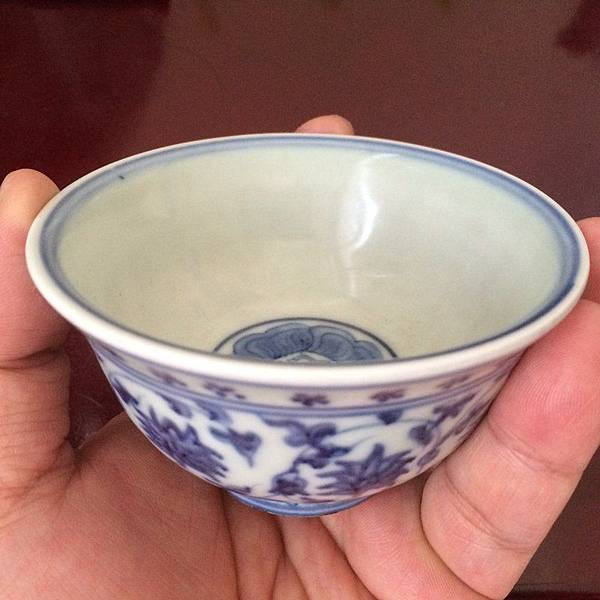

高約5.2公分,底徑3.95公分,杯口徑9.25公分。

這個稀世真品有下列特點,是後世較難仿造的:

1.永樂壓手杯,杯小釉厚,胎體沈重感明顯。

器壁由上而下逐漸增厚。

2.釉面有“肥亮”感,釉色白中泛青。

「釉面青白」是明代傳統燒造方法所致,

因釉料摻有草木灰,並用木材窯燒。

才會形成這種效果。青是帶綠的藍。

3.六十倍放大鏡才看得清其氣泡有大中小三種,

永樂青花氣泡的特點是細密。

(比汝瓷小太多了)

大大小小,細細麻麻,稱吐沫釉。

(有人喜從氣泡形態鑑真)

4.口沿有鋒利感、刺手感,不是光滑感。

(此點極特殊,仿品易弄錯。)

(永樂薄壁器皿口沿尖利是官瓷的特徵。)

5a.青花有暈散現象。暈散是永樂青花的一大特徵。李輝柄在他的《青花瓷器鑑定》一書中寫道:「元代青花線條穩定少暈散,是景德鎮工人對進口的蘇麻離青料做了技術上的改良,而永樂青花多暈散,是那個時代的人們追求那種暈散的美,在技術上服從了藝術。而青料較厚、燒成溫度偏高,也使永樂青花在暈散中更加發色濃艷。」

(由此品觀察其暈散,是釉料太厚造成視差模糊所致,永樂的吐沫釉亦因氣泡層次太多造成的。)

永樂青花瓷釉面較元青花和洪武青花更為瑩潤,從釉面的成分上看,其鉀含量相對較高,增加了燒成後釉面的光亮度和瑩潤感。 發色藍中泛紫,甚至呈明顯的紫羅蘭色 藍帶微紫,深藍色中鐵鏽斑凹陷。也有大氣泡中的綠色礦物結晶。 鐵鏽斑隨筆觸深淺而大而小,是自然而成,本品釉厚,鐵鏽斑極零星。

5b.圖案花紋用小筆觸描繪,雙鉤填色,靈巧流暢, 往往有深淺不一的筆觸。(仿品沒深淺不流暢) 是寫意非工筆。「靈巧、清秀、飄逸」之感是永樂青花紋飾的鮮明特徵。 蓮紋是西番蓮紋樣, 由痕都斯坦(阿富汗東部與巴基斯坦北部) 的一種番蓮圖案移植過來的, 又叫回回花。藤生植物類似百香果的一種花。

6.底足露胎麻倉土有金屬雜質氧化所致, 自然隨機分布的芝麻黑點,是永宣的特點, 後世無法仿造。 麻倉土是永樂官窯的御土, 所燒出的瓷胎仰光透視會出現微紅色。 麻倉土至嘉靖漸漸告竭,萬曆以後,這種微紅色的胎色就不再出現了。 永樂的圈足矮淺,胎土淘煉精細, 白而細,是極細膩的白砂底。 撫摸時有如糯米粉細滑的感覺。也像嬰兒的皮膚 這種細砂底也是劃時代的。

底足外凸,成塌底狀, 有貼地凸線。(此點後仿者多忽略)。 砂足滑底。細砂底有火石紅痕的鐵斑塊。鐵斑塊摸起來平順不刺手。 (雍正仿品無火石紅斑)(現代則是黏描)

7.青花書寫四字篆體「永樂年製」,極少,是官窯款。 筆道圓潤,有濃淡深淺,每一字長寬只約0.3公分這麼小, 書法功力非凡,豈是仿品所能模仿? 它的起落筆觸成尖狀(極其難仿的特點), 折角處多數為圓角,結構嚴謹整飾。 (有的學者認為此款為書法家沈度所寫。) 外圍是團花紋。此品多了裝飾帶紋。

8.明清景德御廠依現考古推測有五、六十廠。 永樂有二十二(1403~24)年,濃淡花樣筆觸製作等, 應會隨著廠址及工匠的手法的不同而多樣化。一般觀察而言: 一、元青花的藍非常鮮艷光亮;而永樂宣德青花發色偏黑,光澤內斂。 二、元青花花紋色彩大都均勻,而永樂宣德青花深淡不一,現在稱之爲「水墨畫」 這一件有落款的永樂青花稀珍壓手杯。 是傳世品。青花較淡而簡約,鈷料尚在摸索試用。 應是永樂早期製品。 元代青花與明代永樂、宣德青花的蘇麻離青色料皆是會隨筆觸「流動並暈散」,自然而靈動。永樂、宣德的勾勒畫法更具有濃淡不一的「水墨畫」般的效果,「落款」書法也是有深淺不一的變化,隨順、自在而不拘謹。後仿品的化工青料大多呆滯死板,沒有流散感及深淺變化。這是一眼斷真假的方法。

9.寶光內蘊,這點難仿。 落款旁有使用過的幾處小刮痕。年代的佐證。

10.講了這麼多的真品特徵,若有人仍不信此品為真品。那就再講最特殊的一點。 此品的蘇麻離青微觀,約二十多處有綠色結晶的大氣泡 green bubbles 。哪件高仿品做得到? 內蒙收藏大家 〈波兒只斤·敖斯爾 〉發表的《蘇麻離青青花鈷料是元青花的身份證》這篇論文中論述「蘇麻離青發色好的有綠色氣泡和綠點或出現泛淺綠顏色。發色最好的蘇麻離青,可以觀察到綠寶石般的綠氣泡或綠色點。」 我拍攝此件真品的微觀氣泡圖可找到綠色氣泡、綠色點。 我們在自己的藏品中,若觀察到綠寶石般的綠氣泡或綠色點,也等於拿到了「真品」認證的身分證! (專家實地到土耳其考察,蘇麻離青釉料已經絕產六、七十年以上了,近代1980年才開始的高仿品皆無法用到它。)

〔元代以後,明代的蘇麻離青料瓷器,因釉料淘洗較精細,其斑點和特徵,變為小而少,如由斑跡轉成為點跡,由褐斑轉為錫斑,由多轉為少,由斑大轉為小,由壓越分層線圈轉為不壓分層線圈,由流淌轉為暈散。〕

〔永樂青花的常識轉貼〕

青花是以鈷料在瓷胚上描繪花紋,再施透明釉經高溫(1280-1320度c)燒成的釉下彩,唐三彩窯的鞏縣,唐時已有使用,四百多年後,在元朝獲得重生大放異彩,到現在為止六百多年間,青花瓷成為瓷器主流。

鈷料是蘇麻泥青。它與胎土結合有三種特色:(一)流淌、(二)深入胎骨、(三)顯錫光或鐵銹色,畫植物有朦朧感,但畫人物動物會流淌,初期難掌握,故較少。永樂時期蘇麻泥青大都單獨使用未和國產青料一起使用,只是配方濃淡問題而已。永樂胎土極潔白、細緻、胎土經多年陳腐,多次篩選的高嶺土雜質極少,故釉面已較少疵孔現象。

釉面由於是玻璃釉,經過百年或幾百年的氧化,顯示的折射光有如高僧入定般沉靜,人曰「寶光」。新瓷則釉表光芒四射,人曰「賊光」。

世間可見最古之帶款青花出於永樂宣德時期。其中宣德器常見,永樂則極為罕見。因其形制相近,不易區分,故合稱「永樂宣德,青花之王」,被視為中國青花的黃金時期。又因為鄭和從西洋帶回「蘇勃泥」青料,史有明文。清末至民國古董行業一般認定青花發端於永樂。

胎體細膩潔白,釉層晶瑩肥厚,永樂釉層尤為肥潤。骨料發色濃豔,高鐵低錳,因而減少了藍色中的紫紅色調,在適當的火候下,可以燒成寶石藍一樣的鮮艷色澤。高鐵的部份往往會在藍色區域出現黑色結晶斑點,稱為「錫斑」,會局部下陷,成為此時瓷器的標誌。錫斑形成要自然,依顏色濃淡形成大或小,若刻意亂點,即是乾隆仿品。

永樂時期的釉面以肥厚、細膩、光滑、瑩潤、平淨為主要特徵,絕無橘皮釉紋。就青花瓷器的釉面而論,永樂瓷器的釉面青白程度較元代有所減弱,釉面青白為整個明代傳統燒造方法所致,因釉料中摻有草木灰,并用木柴燒,所以會產生這種效果。現代瓷器的釉面成分及燒造工藝都與明代不同,因此釉面無此青白色。

永樂青花瓷一般無款識,只有極少數有“永樂年制”的年款。但從明正德年開始,就出現了仿永樂窯器款。其后,嘉靖、萬曆,康熙、雍正,清末民初都有仿款出現。曆代仿款有青花寫款、陰文刻款、陽文刻款三種字體;字體和寫法也不一樣。款的外圍常飾花瓣形圖案,線條硬直欠流暢,也有的圍以單圈。所以凡以四字楷書或六字款寫在器里、底足或口上的多是后代仿品。

永樂的紋飾疏朗秀麗、筆意自然。圖畫花紋多為雙鈎填色,繪筆用小筆觸,往往出現深淺不一的顏色。青花紋飾的線條中常有鈷鐵的結晶斑,這是由於鈷料研磨不細所致。器物上搆圖形式多樣,丰富多彩,其紋飾無論是粗筆寫意還是細筆描摹,均給人以清秀之感,具有鮮明的時代特徵。這時已不見洪武朝所盛行的以扁菊花為主題的紋飾圖案了,這在斷代中是一個很重要的提示。

仿品瓷胎厚薄均勻,而真品較薄,迎光可看見釉面有不均勻現象;永樂青花壓手杯為曆代所仿,明萬曆時所仿的產品青花色艷而不濃艷,且器型略大於真品;清康熙、雍正時所仿的產品酷似真品,然而在胎釉上仍然帶有清代的風格;清衕治、光緒時所仿的產品器型就要比永樂的大得多,并且胎體厚重,紋飾也比較粗糙。近現代的仿偽品往往忽略了其器足之外的一道貼地凸線。

筆者發現,清代雍正、乾隆時期所仿的器物,青料中鐵鏽點色澤較淡,為黃褐色,浮於釉面而不沉著入里,這點在實物鑒定中也是需要注意的。

砂足滑底,『砂足』當是因燒制時,支墊匣缽內填沙,而在圈足內有砂痕,故稱『砂足』,『滑底』則是因足圈內掛釉,足圈內釉水比足圈外部釉水濃厚滑潤,故稱『滑底』。

永樂青花很少有開片。

到永樂朝(永樂皇帝在位22年)前期,仍然沒有沒有蘇麻離青的影子。永樂時期甜白釉器物是宮中主要用瓷,據1989年景德鎮明代御窯廠遺址發掘報告顯示,在永樂前期地層中98%以上的出土物為甜白釉瓷器。這可以看為永樂朝沒有理想的青花料,所以不得不改用非青花產品來代替。只到十年后,鄭和從中東帶回蘇麻離青,永樂瓷器才出現蘇麻離青的特徵,量也大了起來。由於明早期政治嚴酷,人們性格內斂,青花發色如果象元官窯艷麗發色一定不符合時代要求,所以,在里面添加了一些其他的原料,使色變暗,凝重。不過,蘇麻離青的特徵開始顯現。蘇麻離青的三個共同特性1,寶石光澤2,綠中帶藍,或者藍中帶紫3,金屬斑點。如果一件物品青花發色不全部具備這三個特徵,那么是不是蘇麻離青就難說了。

到了宣德時期(宣德皇帝在位十年),從宣德皇帝的經曆與當朝官員與后期民眾對他的評價看,宣德皇帝是一位能文能武,聰慧仁德的皇帝,在他當政期間,國內很多政策開始寬鬆起來,宣德皇帝喜愛斗蟋蟀可能就是想通過娛樂改變人們長以前的嚴酷生活習慣和思維方式。所以在宣德期,瓷器,銅香爐等生活品與藝朮品開始出現丰富多釆變化,創造力與想象力極大的提升。官員們開始有了地位,老百姓也敢大膽的去模仿官家的產品。我認為所以人們把永樂與宣德的藝術放在一起討論是不妥的。鄭和帶回的大量蘇麻離青可以繼續使用。宣德產品與永樂產品相比,規正中露出活潑的情趣,在呆板的藍黑中顯出艷麗。

蘇麻離青鈷料,既溶入釉,又溶入胎,放大鏡有用四百倍看的,是流淌的網狀,不是塊狀。雍正仿永樂、宣德青花與真品相比較,真品圈足未經打磨,雍正仿品圈足多經過打磨而呈滾圓的泥鰍背狀;

真品因淘洗不精底部見火石紅,雍正仿品淘洗精細底部無火石紅;真品胎較厚重,雍正仿品胎較輕薄;真品青花中有分佈自然、深入釉底的鐵銹斑,雍正仿品青花中無鐵銹斑而有重筆點染、分佈規則的藏青點;真品青花中可見小筆繪畫的痕跡,雍正仿品青花中無此筆痕。

雍正仿古瓷不是刻意模仿,對於古瓷的缺陷,利用新的技術去克服。例如,宣德時期的玉壺春瓶是 拉坯製作的,雍正時期的玉壺春瓶則是利用模具倒出來的;宣德時期的青料採取的是水洗法提煉青料,鐵銹斑無法完全清除,雍正時期對青料採用的是火鍛法提煉, 可以完全清除青料中的鐵銹斑。然而,為了達到宣德青花的效果,工匠沒有刻意使用含鐵銹的青料,而是在繪畫時,在畫中使用青料點染,同樣可以達到宣德青花的 效果,又在青花中不見鐵銹斑。

留言列表

留言列表